こんにちは、イッパイアッテナです。

今回、2025年3月17日の会留府講座は、

地元千葉の絵本作家さんの花山かずみさんと福音館編集の日出間さんに、

福音館書店の月刊誌『ちいさなかがくのとも4月号おみずでおえかき』ができるまでのお話を伺いました。

『おみずでおえかき』

花山かずみ さく

ちいさなかがくのとも 4月号

福音館書店 2025年4月1日

◎絵本を作るきっかけ

日出間さんが、夏の日に外で4歳の息子さんと水遊びをしたときに「おえかきしよう!」と

言われ、これは面白いと思ったのがきっかけ。

➡誰に頼もう

子どもがたくさん出てきて、楽しい絵本を描く人といえば・・

『せっせ せっせ』や『しゃく しゃく』を描いた花山さんに頼もう!

ということで、 “ おみずで絵をかく ” というテーマで依頼。

◎絵本を描くために

<水ってなんだろう>

まず、当たり前すぎる存在の “ 水 ” について、いろんな角度から調べたり、観察したり、

試したり、感じたりすることで、水を落とし込んだ。すると、水ってすごい! とわかった。

<取材①>

自分でやってみる。公園で水をまいてみる。

いろんな発見があった。地面の素材で、色・音・流れ込む様子が違う。水の動きを観察。

<取材②>

保育園で実際にやってもらう。年長さん。天気があいにくの雨で、思ったところと違う結果になった。

<取材③>

再度幼稚園でやってもらう。年中さん。今度は、水を入れるところからやってもらう。

子どもたちの空想を広げた、いろんな遊び方が観察できた。本当に楽しそう。

<設定>

絵本に出てくる幼稚園の細かい見取り図を作って、園を設定。

見えていないところ、出てこないところも決めて、構想。

<絵本作成>

全てに納得してから、絵に取りかかる。

と、時間をかけて、納得いくまで調べて、取材して、観察して、間違ったことを描かないよう、

子どもたちに噓のないように作られています。

「せっせ新聞」と同様に今回も、「おみずでおえかき新聞」が発行されています。

会留府でももらえますが、ネットでダウンロードもできます。

簡単に書いた、取材や園の見取り図も載っていますので読んでみてね。

登場する子どもたちも載っています。いつ誰が登場するか、どんな動きをしているかなど、

一人を追ってみるのも楽しいです。

そして原画、とても素晴らしかったです❣。

是非、新聞片手に絵本を楽しんでください。

きっと「おみずでおえかき」したくなると思います♫

- 日出間さんより

“ちいさなかがくのとも“のコンセプト

・物語絵本と同様に楽しんでほしい

・実際に体験してほしい

・心ときめく瞬間をお子さんと一緒に楽しんでほしい(共有してほしい)

以上、イッパイアッテナでした❤

こんにちは、イッパイアッテナです。

2025年2月17日の会留府講座で、偕成社の矢作春奈さんのお話を聞きました。

ちょっとご紹介します。

テーマは「新しい 韓国絵本」です。

◎最近の出版状況について感じること

理屈の立つテーマの本が多い(例えば、アンガーマネジメント・シングルで育てる親の姿など)

英米仏より、感覚的にドライな感じ

韓国の絵本は、情緒が日本人にとって丁度いい

◎韓国の絵本

これまで、大竹聖美さんの訳が多かったが、現在は斎藤真理子さんも。

キム・ウヒョンの絵本

『わたしたちのケーキのわけかた』

大竹聖美/訳 (偕成社)2023年

※実際5人兄弟の次女だった作者の子ども時代からの体験から生まれた。

分けっこする豊かさや、家族との関わり方など、少し欧米文化とはちがうかもしれないが、

遊び心が溢れていて、ユーモラスがある。

分ける→分かち合うこと(嬉しいことや悲しいことを共有する意味ももつ)

その他、制作秘話も❣

『わたしは地下鉄です』

万木森玲/訳 (岩崎書店)2023年

※アメリカで最初翻訳出版された。

偕成社でも検討はされたが、大人向けと考えられて、出版に至らなかった。

原書は64ページだけれど、日本語版は32ページで作られる。(韓国は印刷代が安い)

キムさんは実際に子育て中ということもあり、今後の社会変化の中で、どんな作品を描くのか楽しみ。

その他の絵本

『すいかのプール』

アンニョン・タル/作 斎藤真理子/訳 (岩波書店)2018年

『あずきがゆばあさんと とら』

パク・ユンギュ/作 ペク・ヒナ/絵 かみやにじ/訳 (偕成社)2022年

※それまで民話をベースにしていたものが多かったが、2000年代に入り若い作家がでてきた。

ペク・ヒナはその先駆者。

『こいぬの うんち』

クオン・ジョンセン/作 チョン・スンガク/絵 ピョン・キジャ/訳

(平凡社)2000年

※韓国絵本史の1冊目

『きんぎょ』

ユ・ウテン/作 木坂涼/訳 (セーラー出版/らんか社)2009年

◎韓国発の児童書

『科学漫画 サバイバルシリーズ』

※韓国で生まれ、中国・台湾・タイなど、日本のほかにも世界中で読まれている。

『つかめ 理科ダマン』シリーズ

シン・テフン/作 ナ・スンフン/まんが オ・ファスン/訳

(マガジンハウス)

◎偕成社の推し絵本

『いつかまた あおうね』

パット・ジトロー・ミラー/文 スージー・リー/絵 かみやにじ/訳

(偕成社)2024年

韓国では、詩を作ることが盛んで私家版の詩集も日常的に作られている。

詩を元にした絵本も多いが、日本語に翻訳するのが難しい。

オシャレ過ぎない詩の絵本は出したい。 とのことでした。

以上、要約でした。

韓国の絵本、是非手に取ってみてくださいね。

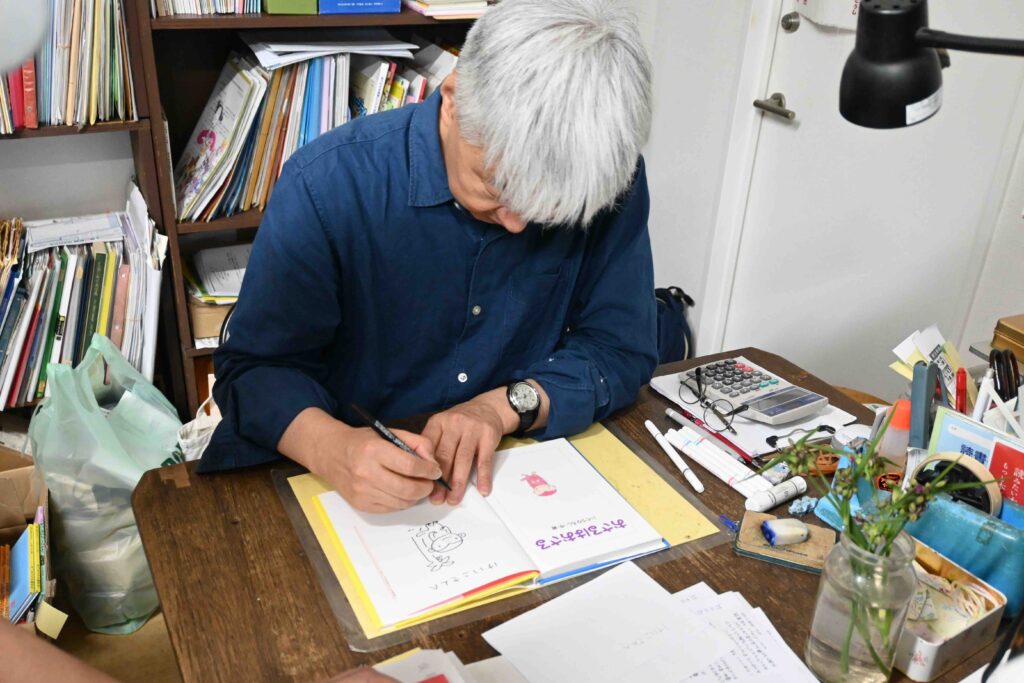

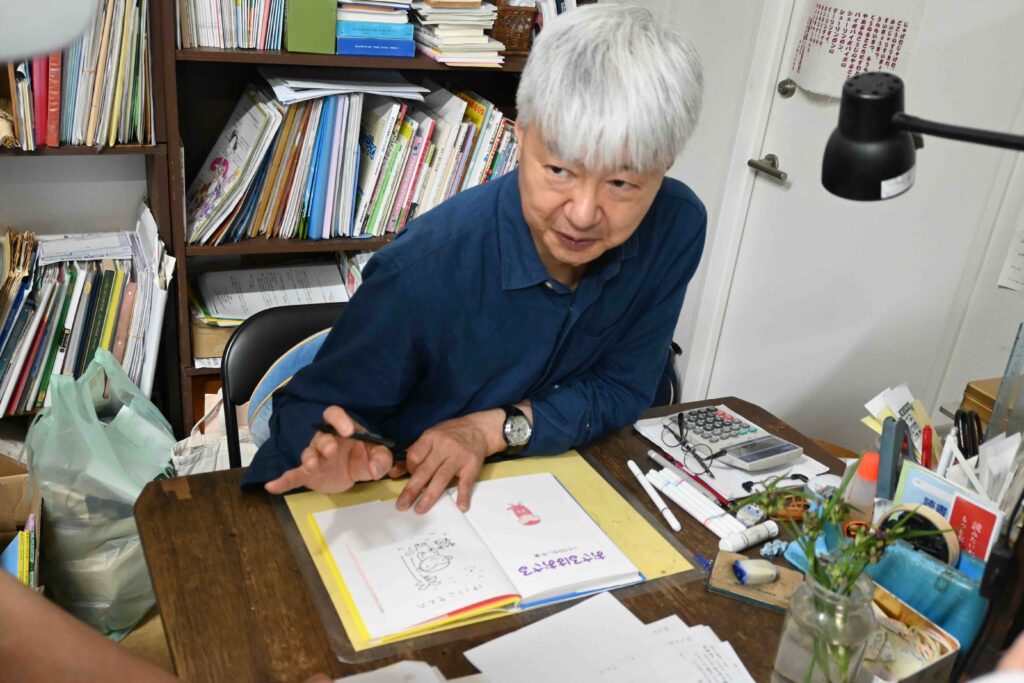

【 いとうひろし氏の講演会 】

6月の会留府の講座は、絵本作家いとうひろし氏をお迎えして、お話をいろいろ伺いました。

事前に出した「お聞きしたいこと」にそって、創作・作品・その他に分けて、お話いただきました。

抜粋してご紹介します。

<創作> 絵本作家になるまで

保育士の二人のお姉さんの影響から、子ども向けの文化についてやってみたいと思った事。

子どもの本のサークルに入って、センダックの『かいじゅうたちのいるところ』に出会い、絵本の凄さを知った

そこで絵本の歴史(英米)について古典(ウォーター・クレイン、コールデコット)から入った

絵本を読むうちに、絵本は、好きだと思うものと、?と思うものが、いろいろあった

サークルで、とりあえず絵本をつくってみたのが『なにたべた』

またその頃すでに『ルラルさんのにわ』の原型ができていた

就職せずバイトしながら作家活動

1987年『みんながおしゃべりはじめるぞ』童心社 デビュー作(2009年絵本館から復刊)

1989年『こだぬきタベタ』岩崎書店

1990年『ルラルさんのにわ』ほるぷ出版(2001年~ポプラ社)

表現の仕方が変わった→自分が納得するまで描き込んだ

読む人が入り込める、じゃまにならない、読み手のイマジネーションを刺激する絵

絵本を作るうえで外してはいけないと思っている事

読んだ後に幸福感を感じてもらいたい

物の見方や感じ方を伝えたい

強い刺激の中で、見落としてしまうものを大事にする

★アートについて

アートは、個々の芸術観によって変わるものなので、既成概念を価値観を揺さぶってくれ

るもの。 どんなに凄いコピーでも、広告のコピーはコピー

絵本は子どもの本ではない

たとえば

『百年の家』

J・パトリック・ルイス/作 ロベルト・インノチェンティ/絵

長田弘/訳

講談社 2010年

定点観察

全部は描いてないけれど大人ならわかる大人の絵本

『ちいさいおうち』

バージニア・リー・バートン/作・絵

石井桃子/訳

岩波書店 1965年

定点観察

全部本の中に描いてあり完結している、子どもの本

でも、魅力を感じる→いい本

子どもの本の芸術的・文学的価値は、今までの一般的芸術観では測れない

自分は戦ってきた

<作品について>

『くもくん』 (読み聞かせ)

いとうひろし/作

ポプラ社 1998年

※ いつも空をたびしている、くもくん。いろんなかたちになってみるけれど、本当の自分のかたちは・・・? (出版社の紹介文より)

見るからに子どもの本だと言われる

BUT ムンクの「さけび」は子どものスペースには向かないように、アートはTPOによって価値がかわる

『ルラルさんのだいくしごと』

いとうひろし/作

ポプラ社 2017年

※ ルラルさんのだいくしごとのうでまえは、なかなかのものです。やねのしゅうりだって、おてのもの。ところが、おもわぬことがおきてし

まい……!?

(出版社の紹介文より)

楽しんで読んでくれればいいのに、読書指導などで大人の読み方が入る

大人側の読書は、ちゃんと読んでいないので、子どもの本の単純な表現が同じように見えてしまう

『おさるのよる』

いとうひろし/作

講談社 2017年

※ 夜中に目覚めたおさるが、ふだん感じることのない夜の長さに気づきます。

そして、実は自分がここにいるのが特別なことで、真っ暗で「なにもない」こと

が普通なのではないか…と、思索をひろげていきます。

死に対して、命って何だろう?と考えた

おじいちゃんの死によって、死ぬって息してないことで、人って死ぬんだと思うと怖

くなったけれど、死んで何もなくなる、ないってことが当たり前で、今存在している

ことが特別なのではないかと思った

『コグニのはじまり』

いとうひろし/作

あすなろ書房 2023年

※ コグニは迷子でした。霧が立ちこめていて、あたりは真っ白。右も左もわからない。でも不思議、ちっとも怖くなくて妙に心地よいのです。

霧が温められた牛乳みたい……。歩き続けているうちに川のそばに着きました。そこで、石を積んで川の水をためているちょっと変わった男の子

に出会います。その男の子の正体は…?生命誕生の神秘を、ユーモラスに、哲学的に描いた幼年童話。

(出版社の紹介文より)

娘さんが小さい時に「お母さんのお腹の中で何してたの?」と聞いたら「ヘビさんと

遊んでたの」との答え。またみんな男の子だと思ってたらお兄ちゃんだけ女の子だと

言って、娘さんも「お兄ちゃんとお腹の中でお兄ちゃんと遊んでた」と言ったので驚

いた。いつか絵本にしたいと思っていた。

『つんたあそびのはじまり』(読み聞かせ)

いとうひろし/作

講談社 1993年

※ 幼稚園にいるニワトリのつんたは、嫌われ者。みんなのおしりをつついたり、砂遊びの邪魔をしたり、ひどい奴なんだ。「つんたなんて、

いなくなっちゃえ」と思っていたら、ある朝本当につんたがいなくなってた。(出版社の紹介文より)

突然いなくなったことを、どう自分の中にとどめておくか、死と再生・命の繋がり・命の循環が、つんたあそびを生んだ。

『おさるのまねっこ』

いとうひろし/作

講談社 2007年

※ ぴょん ぴょん ぴょーん にょろ にょろ にょろり。いろんなものに なれるから まねっこあそびは楽しいです。ときどきおさる以外のものに

なりたくなるおさるは、カエルや草木などの真似をしていろんなものになります。最後はおさるの真似をして、いつもの自分に戻ります。

(出版社の紹介文より)

たまには何か他のものになりたい。そこでまねっこ。まねっこは終わらない。終わるのには最後に自分のまねっこで戻る。

そこには、自分って何だろう?という問いが潜んでる。

自分に揺さぶりをかけ、今ある自分を固定化しない

<絵本作り>

いろいろ見える。

例えば、砂堀りした話を聞くと、スコップを持ったトラがあらわれテーブルの上のお皿の間を横切る。後をついていくと林の中で穴を掘ってトラは

シマシマを穴に入れ埋めちゃう。模様がなくなったトラは奥にまた進んで穴を掘って、穴からヒョウ柄を取り出して体につけちゃう。ヒョウになった

トラはそのままどこかに行ってしまう。それを見て「トラはヒョウだったんだ」なんて思う。

そんなふうに見えたものをストックして絵本にする。

これはもう、特殊能力ですね!! ( by イッパイアッテナ)

そして、こんなこともお話しくださいました。

絵本にテーマがないのは信じられない。

誰に何を伝えたいのか、思いがない本はわからない。

作り手は、ただ面白いものを作りましたで、思いがないのはだめ。

説教臭いと言われる本があるけれど、説教自体は伝えたい思いがあるということなので、悪いとは思わないけれど、それは伝え方が下手なのだと思う。

思いを伝えるには、相手の子どもに合わせて表現していくことが大事で面白い。

子どもの為にというより、自分の為に、子どもに向けて伝えていく。

これからもまだまだやっていきたい。

いや~大変な情報量で、抜粋でもこんな感じなりました。

不足分は、またどこかで、いとうひろしさんの講演会などに参加して聞いてください。

今回、いとうひろしさんの絵本に対する思いが、とてもよくわかりました。

そして、今まで考えたことのない、見ていなかった・読み取っていなかった大きなテーマが実は潜んでいるということがわかり、驚いたり、自分の読みの浅さを実感したりでした。

どこかで絵本舐めてたなと思いました。

作家さんの思い、しっかりと知って作品を読みたいなと思いました。

やっぱり絵本は深い!!

こんにちは、イッパイアッテナです。

相変わらずの、お花シリーズです!

今回は、昨年行けなかった京成バラ園、今年はお友だちと行ってきました。

ちょうど早咲きと中咲きのバラがきれいに咲いていました。

結構、あちらこちらから沢山の人が見に来ていました。

花はその年の気候で見頃が変わります。

今年の桜がそうでした。

咲き始めるかと思ったら、急に寒くなり、結局思ったよりは遅い開花でした。

そしてあっという間に終わってしまいましたが、今年はバラを堪能しました。

もちろん、バラのアイスもいただきました❣

こんなにすごい棘が・・

つるばらが広がって、この絵本を思い出します。

『いばらひめ』

作 グリム童話 絵 エロール・ルカイン

訳 矢川澄子

ほるぷ出版 1978年

バラを飾って紅茶を入れて、ルカインの美しい絵を見ながら、ゆっくり読み返したいです❤

花を見ていると、気持ちが上がります。

特にバラは華やかで、パッと明るくなる感じがします。

これから梅雨の時期、気持ちも落ち気味になったら、お花飾ってみるのもいいですよ。

さて今回はこのあたりで、またお会いしましょう~

こんにちは、イッパイアッテナです。

桜も終わり、今度はチューリップ❣

先日、佐倉ふるさと広場のチューリップフェスタに行ってきました。

最終日でしたが、お天気のいい日曜日とあって、思ったより混んでました。

とにかく広いので、終わっている花もありましたが、真っ盛りの花も沢山ありました。

ところで皆さん、チューリップの花びらって、何枚か知ってますか?

正解は、3枚なんです。

一番外側の3枚は、もともとガクで蕾の時は緑です。

それが花が開くと、花びらの色になるんです。

不思議ですね~

また、八重のチューリップには花びらが40枚のものもあるそうです。

チューリップの種類、600種くらいあるそうです。

そして、チューリップって球根で増えるんですけど、種もできるって知ってました?

身近なチューリップですが、結構知らないことが沢山あります。

もっとよく知りたい方はぜひこちらの本を見てください。

『花をそだててじーっとかんさつ

チューリップをそだてたら』

鈴木 純 文・写真

(ほるぷ出版)2024年2月

こちらは、オランダストリートオルガンです。

手でハンドルを回して自動演奏する小型のオルガンです。

とても素敵な、何か懐かしいような音色でした。

お花は季節を実感させてくれます。

これからも、フジ(すでに咲いているところも)・菖蒲・紫陽花・・、と次々と咲きます。

これからお出かけに良い季節、おべんとう持ってお花で季節を味わうのもいいですね❣

はじめまして、イッパイアッテナです。

皆さんご存じの『ルドルフとイッパイアッテナ』からハンドルネームを決めました。

私は、かれこれ26年程読み聞かせ活動をしていますが、いろんな所でニックネームが違います。

そう、ニックネームが、イッパイアッテナ!! です。

ということで、ヨロシクお願いします。

現在、0歳から小学校6年までと、大人に読み聞かせ活動をしています。

(コロナ前は書店でもやっていましたが、なくなりました、残念・・)

絵本の他に、おはなし(素話)とか、朗読(これは勉強中)、紙芝居、パネルシアター、わらべ歌など、いろいろ取り入れて活動しています。

今は特に、わらべ歌と昔話を届けたいと思っています❣

さて、皆さんは桃の節句、ひな祭りは3月3日にお祝いしましたか?

私の田舎では、ひな祭りは4月3日なんです。

お盆も8月ですが、七夕も、8月7日です。

なので、今年のひな祭りはこれから。

関東に来た時には少し戸惑いました(笑)

先日、石井桃子さんが始めた「かつら文庫」に行ってきました。

そして、久しぶりに飾られた奈良の一刀彫のおひなさまを見てきました。

https://www.youtube.com/watch?v=fu-QECPtc34

昔、母とおひなさまを出して、お道具などを一緒に飾るのがとても楽しみだったのを思い出しました。

我が家にも娘が二人います。一緒におひなさまを飾るのを楽しみにしていたのですが、なんと!!、娘は二人ともおひなさまがとても怖くて、毎日「いいこにしますから、許してください」(何を許されたかったのかは分かりませんが)と拝んでいたというのです。

人によって、いろんな感じ方があるものだと、つくづく思いました。

皆さんはどんな桃の節句でしたか?

今年は、自分のために、ちらしずし作ってお祝いしました。

『ちらしずし』平野恵理子 作 福音館書店 2013年