第2回 7月19日(土)参加者5人

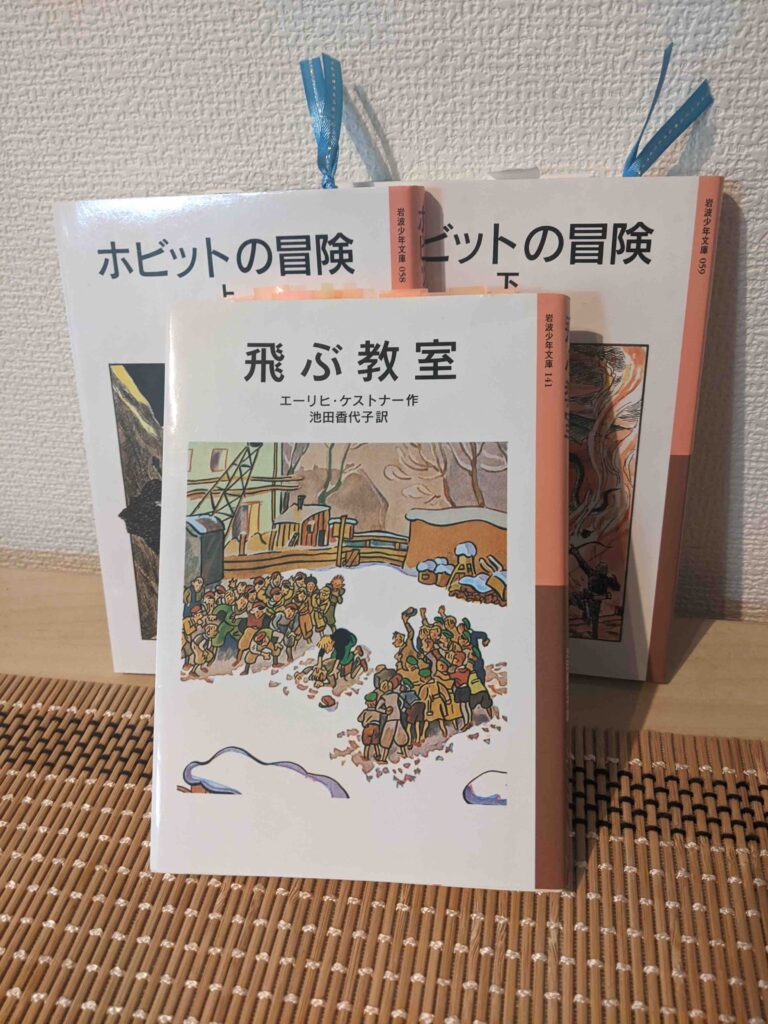

課題『飛ぶ教室』(エーリヒ・ケストナー作/池田香代子訳)

『飛ぶ教室』はドイツのギムナジウムと呼ばれる寄宿学校を舞台にしたクリスマスの物語です。ギムナジウムでは,9学年の男子生徒が一緒に過ごします(日本の小学5年生〜中高生が混ざったような感じ)。思春期の男の子が集まれば,もちろん色々なことが起き,子どもはそれぞれに悩みを抱えて過ごします。

読書会では,学校や先生の話を中心に,それぞれが感じたことや思い出したことを共有しました。学校の先生や大人のあり方を考えるとき,この本に出てくる「禁煙さん」と「正義さん」という二人の大人の存在が光ります。「正義さん」と呼ばれる舎監のベク先生は「男の子たちが,悩みをなんでも打ちあけることのできる人になろう」と母校で働き,子どもに寄り添います。「禁煙さん」はお役御免になった客車に住む不思議な人ですが,子ども達に干渉しすぎず子ども達のやることをいつもニコニコ見守ります。

「世間にはぼくみたいな生き方の人間がすくなすぎるんだよ。〜ぼくが願っているのは,なにがたいせつかということに思いをめぐらす時間をもつ人間が,もっとふえるといいということだ」という禁煙さんの言葉がとても印象的です。今,子どもの周りに,「思いをめぐらす時間」や子どもに寄り添う余裕のある大人はどれほどいるでしょうか。大人も子どもも気忙しい世の中ですね。学校の先生方にも,この夏休みにおススメの1冊です。

ところで,今回の課題図書,途中で読むのをやめてしまったという話もありました。登場人物が多いうえ,人名がカタカナで音の響きが似ている人物がいたり,あだ名と本名が入り混じっていたり…。本の中に,人物一覧表ページがあると読みやすくなりそうです。また,まえがきにケストナーらしい癖があります。まえがきで「なんだかな」と思っても,物語のほうに進んでしまうと子ども達のいきいきした姿に引っ張られ読み進めることができると思います。

『飛ぶ教室』,どこかの劇団で上演してくれないかなと期待しています。

次回は,9月27日(土)10時〜。課題図書はトールキン『ホビットの冒険』(岩波少年文庫 上下巻)です。店名の由来となった「えるふ」が出てくる物語です。

(記録:Yuka)

第1回 6月21日(土)参加者5人

課題 『クローディアの秘密』(E.L.カニグズバーグ作/松永ふみ子訳)

今月から始まった岩波少年文庫の読書会。中学生も参加し計5名で開催しました。

『クローディアの秘密』は、姉弟である11歳の女の子と9歳の男の子の2人が家出をする話です。家出先がニューヨークのメトロポリタン美術館であることがなんといってもこの物語の面白いところ!「もし自分だったらどこに家出しよう…美術館?図書館?学校に泊まる?」などと考えるのもワクワクします。

そして、タイトルにある通り、「秘密」を抱えることがこの物語では人生の大切な鍵として描かれます。

読書会では、「家出」や「秘密」、「自意識が目覚める時」等をトピックに話が広がりました。

家出というと衝動的な行動というイメージがありますが、誰もがクローディアのように計画的に家出をできるものでしょうか?意外と家出を実行する人は少ないようで、「家出のススメ」という話も読書会の中で出ました。窮屈さを感じる世の中で祖父母や友達の家でもいいから家出してみる。実行せずとも、家出の準備や計画をしてみるというだけでもスッキリすることがあるかもしれません。

家出をするからには、前とは違う自分になって帰りたい。昨日とは違う自分でいたい。違った私になりたい。

クローディアが抱えるそのような気持ちは、誰もが一度は抱いたことのある切実な思いでしょう。

長田弘さんの『深呼吸の必要』の一節も朗読し、一人の子どもが一人のおとなになっていくことについて考える時間となりました。読書会の参加者それぞれの人生経験と、クローディアの物語と長田弘さんの詩が即興的に交わって、読書会の前とは少し違った私に出会えたような気がします。

大貫妙子さんの歌「メトロポリタン美術館」も『クローディアの秘密』を読んだ後では聞こえ方が変わります。

物語の中では登場人物の変化が描かれることが多くありますが、読者である私たちも本を読む前と後では何かが変化しているのでしょう。何か変わりたくて本を読むということもあるのかもしれません。本は一人で読んでも楽しいし、読んだ本について誰かと話し合っても新たな発見があって楽しいものです。

次回は7月19日(土)10時〜。課題図書はケストナーの『飛ぶ教室』です。

(記録:Yuka)